モクズガニ(藻屑ガニ)というカニがいます。

ハサミの部分にびっしりと生えている毛が「藻(も)」に見えることが名前の由来と言われるモクズガニ。

英訳は “Mitten crab(手袋ガニ)” と言うそうです、かわいい

そんなモクズガニですが、日本全域の川に生息していて、秋になると産卵のため海に下ってきます。

さらにこのモクズガニ、高級蟹として有名な上海蟹の近縁種(上海蟹の和名はチュウゴクモクズガニ)で、味も似通っているとのこと。

とある川の河口で獲れるとの情報を入手したので、獲りに行ってきました。

この先も上海蟹を食べることはないだろうけど、近縁種で味も似たようなカニがタダで入手できるなんて、獲りに行かない手はないでしょ。

採取の様子と、食レポをお伝えします。

都市河川の河口でモクズガニ獲り

採取日は2022年11月12日。

東京湾に注ぎ込む都市河川の河口付近で、漁業権が設定されていない事は県のホームページで確認済。

モクズガニは9月頃から繁殖のため川を下りはじめ、夜行性で夜に岸近くに寄ってくる個体があるそう。

そいつを見つけて、網ですくって捕獲する算段です。

この日は中潮。18時ごろが満潮で潮位は180cmくらい。

真夜中にかけ潮が引いていく時間帯で、現地着は19時前でした。

到着すると、強力なライトで水面を照らしている東南アジア系の外人さんグループがまず1組。

後は何かを釣ろうとしている日本人の若者が3、4人。

こっちはおじさんが一人なので、おそらく同じモクズガニ狙いだとは思ったのですが、(狩られる危険性があるのでw)声をかける勇気は持てず。

初めてなのでどんな所を探せば良いかわからず、スマホのライトで水面を照らしながら1時間ほどウロウロしましたが、何も見つけられませんでした(小さいカニと手長エビらしきものは見ました)。

するとさっき見た外国人のお兄ちゃんたちとすれ違ったので、勇気を出して「カニ見つかった?」と聞いてバケツをのぞかせてもらうと、おー取れてる取れてる。

日本語がたどたどしかったので、サムズアップで「ナイス!」と伝えると「アリガトゴゼマス」と東南アジア男性の特徴的なカン高い声で答えてくれました。カニを通した異文化交流。

よし、いるにはいるんだな!

ちょっとやる気を失いかけてたけど、もう少し頑張ってみよう。

しゃがんで目線を落とし、スマホも水面に近づけて何箇所か探していると、いた!見つけた!

クルマに網とバケツを取りに戻り(見つかりもしないのに網とバケツを持ってウロウロはダサイと思っていたので)、「逃げてるなよー」と願いながら戻るとまだいてくれました。

慎重に網を入れて、カニを網に入れたつもりで引きあげるも、イヤアァァァ…… 逃げられた。

1時間さまよって見つけたカニだっただけに、ショックでかい…。

でも今日初めて来て、そんなに簡単に取れるほど甘くないか…とこの時は考えていました。

1匹見つけて、どんなところにモクズガニがいるのかわかりました。

岸壁に張り付いているのね。

ライトをなるべく水面に近づけて、視線も落としてくまなく探してみよう。

すると1匹目を逃した場所から20m程離れた場所で、再度カニ発見。

慎重に慎重に網を入れて、カニが網に入ったことを確認してから引き上げると、キター、モクズガニゲット!

やりました、2匹捕まえました。

やっぱり最初の捕獲がとにかく嬉しい!自分に無双感を感じる瞬間です。やったったって!

これまでもいろんな無料食材を見つけたいと出かけ、無駄足を踏むこともたびたびありましたが、今回は初挑戦で1時間ほどさまよいましたがすぐゲットできました、ビギナーズラック。

コツを掴んだので、今まで「いないいない」とさまよっていた場所を再度くまなく捜索するとカニちゃんいるじゃない。

この場所での探し方が間違っていたのに気付きました。

今まではカニが水面上部に浮かんでいるのかと思って探していましたが、上から岸壁を覗き込むように見て、壁にへばりついているモクズガニを見つけるのがこの場所でのモクズガニ探しの正解のようです。

こういうのは経験しないとわからないよねー。よし、学んだぞ!!

「初めて来て取れるほど甘くないか…」と数十分前は考えていたのがウソのよう。

モクズガニ獲り、簡単じゃーん!

さらに凄い楽しいです。取れるとテンション爆上がりです。

で、この後1時間でモクズガニを10匹ゲットしました。

時間帯や潮の満ち引き・天候など、「タイミングが合わないといない時はいない」と書かれているのをこの後読んだので、ビギナーズラックはあったかも知れません。

ただ今までの野草探しやキノコ探しからの経験でもそうなんですが、初採取までが大変で、1回見分け方や取り方がわかると後はすんなり行くんですよね。

今回のモクズガニ獲りでも一緒でした。

これはなかなか良い遊びを見つけたかも知れません、テンション上がる遊びだわ。

カニを見つけて網ですくうだけだから子供でも出来るし、今度は息子も連れてやって来よう!

モクズガニの脱走力を侮るな

ニンマリ顔で車のラゲッジルームにカニ入りバケツを入れ帰宅します。

帰る途中、後方から「ガサガサ、ボテッ」の音が。

「あぁ、これは脱走したな」とすぐ気づきましたw。

と言うのも、バケツに蓋をしないとモクズガニはすぐ逃げようとすると事前情報を入手していたから。

一応バケツの上に蓋的なモノをしていたのですが、カーブでずれたのか、逃げ出したようです。

帰宅し駐車場に車を止め、ラゲッジルームを見ると、こうなっていました。

夜中で暗かったので、左手にスマホで灯りを照らし、右手で脱走カニを捕まえようと奮闘しましたが、カニの動きが早い早い。

もしシート下に潜り込まれたらマジ面倒なので必死に5分ほど格闘して、なんとか捕まえました。

皆さんもモクズガニの脱走には気をつけてw。

モクズガニの下処理。泥抜き

帰宅してチューハイを一気に飲み干しました、勝利の味だ。

一息ついて、モクズガニの泥抜き方法をネットで調べます。

- 真水(水道水)でOK

- 朝晩と水を変える

- 最低3日くらいはやった方が良い

- 水が汚れなくなったら食べ頃

- 共喰いすることもある。共喰いされて死んだカニは超臭い

- 脱走注意。泥抜きする容器は深めで、可能ならばフタ付きが安心

くらいの情報がメインどころ。

水道のシャワーで一匹づつカニを洗い流し、今日のところはまだ共喰いもしないだろうから、5匹づつ2つの容器に分けました。

モクズガニは生命力が強く、そういった個体だと、エサもやらずに2週間も生きる個体もあるそう。

反面、弱っている個体はすぐ死んでしまうものもあると。

というわけで、土曜の夜に捕獲して日曜の夜に見ると1匹のオスガニがお亡くなりになっていました。

繁殖が終わった個体は、数日以内に死んでしまうと書かれているものもあったので、この子はそうだったのかもしれません。

そこまで臭くなかったので、採取した者の責任として塩茹でにして食べてみました。

小さめのカニだったので、可食部分は少なめです。

味もカニの風味はするものの、ズワイガニとかのようにガツンと来るカニの味ではなかったです。

どうやら海のカニに比べると、あっさり目の味らしいです、モクズガニ。

「上海蟹の近縁種」ということで期待値が上がっていたので、正直肩透かしを食らった感はあります。

ただ上海蟹食べたことないし、勝手に期待値を上げてたのはこっちの都合。

とにかく身を取り出すのが大変だったので、家族に食べさせるには私が地道に身を取り出す必要があるなと感じました。

1匹先行して食べれて勉強になった!

モクズガニを3日泥抜きして、塩茹でする

採取からの3日間で、3匹がお亡くなりになりました(見つけてすぐ茹でました)。

もっと長い期間泥抜きしたかったのですが、ちょっとづつ死なれるのも管理が面倒なので、3日泥抜きした火曜日に全部塩茹でしてしまうことにしました。

下処理方法は、下記YouTubeを見て勉強しました。

動画もどうぞ。活きがイイ!

1時間ほど氷水に入れ、大人しくなったところで流水タワシでゴシゴシしてキレイにしました。

脚の付け根に砂などが溜まっていることがあるそうなので念入りに。

氷水で仮死状態にしたので、ようやっと観察が可能になりました。

今回モクズガニの事を色々調べて、カニのオスメスの見分け方を学びました。

これはどのカニも同じ見分け方だそうで、カニのお腹部分のフンドシと呼ばれている部位の形状で判断できます。

この時期のモクズガニのメスは抱卵しているのでメスは一目瞭然なのですが、勉強になったのでみなさんにもお伝えします。

参考にしたYouTube動画によると、仮死状態にした後、金串を口から入れ前後にグリグリして活き〆めをしていたのですが、ちょっとそこまでするのは抵抗がありました(活き〆めとかまだちょっと怖い…)。

大人しくしているし、まぁこのまま塩茹でしても良いかなと思って2%の塩水で茹でることに。

茹でる時は水から。

熱湯から茹でると、カニが脚を自切してしまうこともあるそうなので。

で、ここで軽く事件が。

茹ではじめ水温が上がってくると、なんと仮死状態だったカニたちが動きはじめました(怖)。

鍋の中で苦しむようにカッシャカッシャと音がして、なかなかのホラー体験でした。

これこそ動画で撮っておいた方が良かったのですが、ちょっと申し訳なくて撮れませんでした…。

あー、だからシメた方が良かったのか。怖くて出来ないじゃなくて、逆に残酷なことしちゃったよ。

命をいただくとはこういう事だね。次はちゃんとシメるのに挑戦します。

また、モクズガニは寄生虫の恐れがあるので、しっかりと茹でる必要があります。

今回は念入りに沸騰してから20分茹でました。かつて食べたザリガニと一緒ですねw。

夜な夜なカニの身を取り出す

火曜の夜に塩茹でして、週末の調理まで仕事後帰宅してから夜な夜なカニから身を取り出しました。

平日帰宅後、2時間くらいこの作業を水木金とやりました。

なかなか辛い作業でしたが、初めてなのでまだ楽しめました。

なるほど、この作業が大変だから、モクズガニを粉々に砕いた「がん汁」なんて料理が生まれたのね、納得ですわ。

がん汁についてはこの記事が面白いです↓

デイリーポータルZ ある意味究極のカニ料理「かにこ汁(がん汁)」

来年あたりチャレンジしてみようかな…。ただ強力なミキサーがないな。

モクズガニを味わう。まずはモクズガニご飯(ツガニ飯)

夜な夜な身を取り出す作業をして、週末を迎えました。

よし、ようやっと食べれるぞ。

まずは家族みんなで味わえる「モクズガニご飯」を作りました。

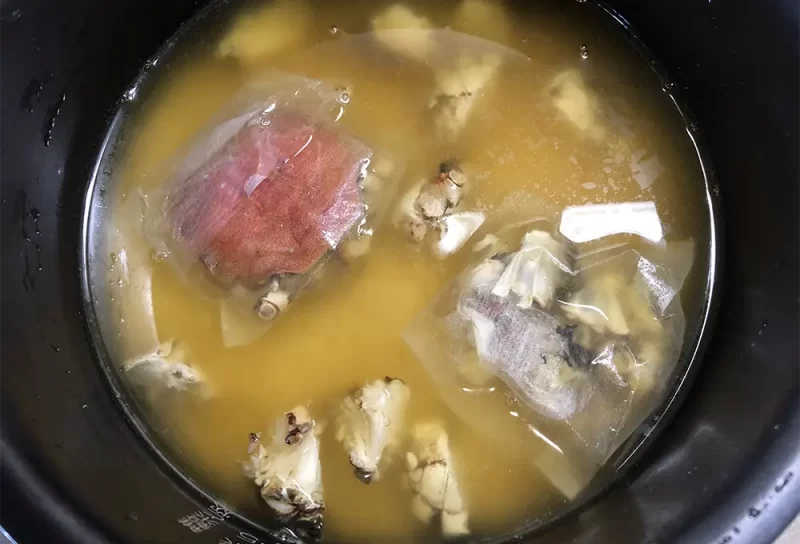

米4合にモクズガニを塩茹でした時の汁(カニ出汁:ペットボトルに入れて冷蔵庫で保管)と、カニの甲羅とガラを入れた出汁袋、カニの腹身のぶつ切りで米を炊きました。

炊き上がりの蓋を開けた時の匂いはかなり良いです。

これにカニ身を贅沢に投入して混ぜました。

私が食事の準備をしていたので、家族が先に食べ始めていました。

食べ始めてはいるけど「おいしいー」とかの声は上がってきません。

唐揚げとかだと、長男は「んー!んーまい」とストレートな喜びの声をあげるんだけどね…。

あーうん。じんわりうまいやつか

派手さはなく、じんわりうまいやつです。

モクズガニのカニ身が淡白なのはわかっていたので、なるほどね。

内子(メスガニの卵巣)も食べてみました。

内子はカニ身よりはコクがあって濃厚。

これは確かにおいしいです。

日本酒とかでチビチビやるとおいしい奴ですね。

その後も家族から感嘆の声はあがることなく、黙々と食事が進みました。

でも家族みんなおかわりしてくれて4合炊いたご飯がなくなったので、おいしいのは間違いなかったようです。

感想としては、「旨みの後味が伸びない」感じでした。

美味しいんだけど、旨味の余韻があっさりと消えていくと言うか。

ボクシングで例えるならキレイなストレートパンチなんですが、あまり威力がない感じ。

みんなのために父ちゃん夜な夜なカニ身を取り出すの頑張ったんだよ。

「頼んでないよ、勝手にやっただけだろ」と思われてるだろうけど…。

ご飯に入れたぶつ切りのカニ身をほじくるために、家族みんなが無言になった瞬間が面白かったですw。あぁやっぱりそうなるのね。

2品目。モクズガニのトマトソースパスタを食べる

お次はモクズガニのトマトソースパスタにしてみました。

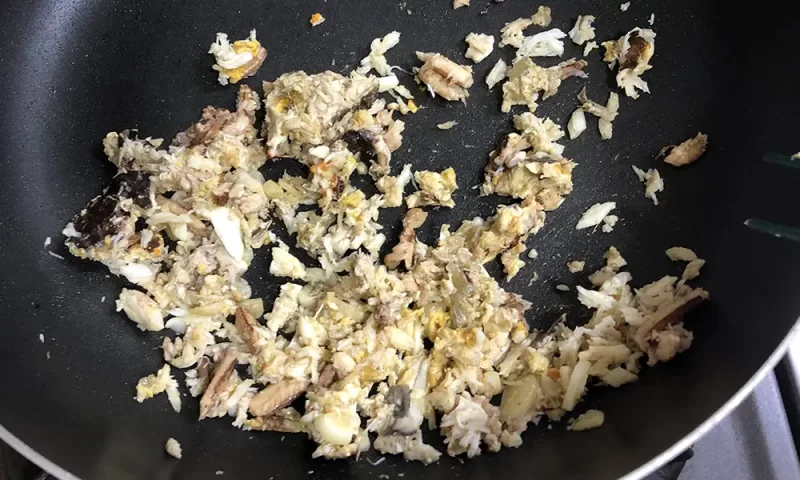

ニンニクを炒めて香りを出した後、モクズガニの身を投入。

軽く炒めた後、トマト缶、炒めた玉ねぎ、モクズガニの茹で汁(カニ出汁)、コンソメ、塩胡椒で味を調えました。

味見してみると、これはいい味です。

トマトとカニ出汁の相性がいいのか、良い感じの磯臭さです。

また、モクズガニの卵も投入しました。

モクズガニの卵はそのまま食べるとモソモソで、食べれなくはないけどそこまでおいしいものではなかったです。

これを手で細かくほぐしてパスタソースにぶち込みました。

パスタソースを弱火で汁気を飛ばし、茹であがったパスタを汁に絡めて出来上がりです。

カニの風味が出ていてうまい!

これは良い味になりました。

カニの風味もちゃんと出ています。

唐辛子とか入れて、ピリ辛にしても良かったかもです。

ただ長男はトマトと反応したカニの匂いが「臭い」との事であまり食べてくれませんでした。

臭い?臭いかなぁ…。

カニの風味と言うか磯臭さが、ご飯の時より立ったのが気に食わなかったのかなぁ。

逆に妻と長女はパスタは気に入ったようでおかわりもしてくれました。女子が好きな味なのかも。

好みによりますねぇ、人それぞれ。

まとめ

来年も穫りに行こう!来年は蒸しガニだな。

初体験のモクズガニ獲り、大変楽しかったです。

ただ身を取り出す作業がかなり地道で大変でした。一人でやるのはもういいかな。

来年は蒸しガニにして、家族各々にその場でカニ身をほじくって食べてもらいましょう。

と言うのも、塩茹でモクズガニを冷蔵庫に入れて数日かけて処理したのですが、ラップはしていたものの家族から「冷蔵庫がカニ臭くてかなわん」とクレームが来ました。調理したあとにすぐ食べるのが良いかもしれません。

美味しく食べてもらおうと家族のためにと思って頑張って処理したんだけどね…文句言われるとは…父ちゃん悲しい。

で、モクズガニの味の個人的な感想なのですが、食材としての総合力では「ザリガニの方が上」なんじゃないかとw。

身を取り出す際の簡単さや味において、ザリガニの方が上回っていると思いました。

ザリガニは尾っぽの身なので、茹でたあとの処理が断然簡単なんですよね。

世間体としてはザリガニを食べる一家より、モクズガニを食べる家族の方がまともなんでしょうが、名より実を取るのであれば、おいしくて処理が簡単なのはザリガニだと学びましたw。

ただ採取時期や獲った場所、調理方法なども味に関係あるかもしれません。

来年以降も継続調査のために穫りに行きたいと思います。何より楽しかったし!

今回も最後まで読んでくださり、ありがとうございます(礼)。

コメント